九州

九州は、日本の南西部に位置する島で、本州、四国、北海道と並ぶ日本の主要な地域の一つです。九州地方は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の7つの県で構成されています。また、沖縄県を除くと「本土最南端」に位置します。温暖な気候と豊かな自然、歴史的な遺産、そして独自の文化が特徴で、国内外からの観光客に人気があります。観光スポットの魅力について紹介します。

九州地方四節折々の魅力

九州地方は日本の南西部に位置し、自然・歴史・文化・食など多様な魅力を持っています。その四季折々の風景やイベント、特産品を通じて、季節ごとの楽しみ方が広がります。以下、春・夏・秋・冬 の4つの季節ごとに九州の魅力をご紹介します。

春(3月~5月)

花々と祭りの季節です。

見どころ・アクティビティ

・桜の名所巡り

熊本県の「熊本城」や福岡県の「舞鶴公園」や佐賀県の小城公園では、例年3月下旬から4月上旬にかけて桜が見頃を迎えます。各地で美しい桜並木やお花見スポットが楽しめます。小城公園は日本さくら名所100選にも選ばれた桜の名所で、約2,000本の桜が咲き誇ります。

・春の祭り・イベント

長崎ペーロン競漕大会(長崎県)

旧正月に行われる伝統的な行事で、カラフルな船を使った競漕が行われます。

博多どんたく港まつり(福岡県)

5月3日~4日に開催される日本最大級の市民参加型祭り。パレードや音楽で街全体が盛り上がります。

・春の味覚

たけのこ料理

九州各地で採れる新鮮なたけのこを使った煮物や炊き込みご飯が春の定番です。

さくらんぼ狩り

福岡県八女市や大分県竹田市などでさくらんぼ狩り体験ができます。

夏(6月~8月)

九州の夏は、日本の他の地域と比べても特に暑く、蒸し暑い気候が特徴です。海、山、祭り、そして美味しい夏の味覚など、九州の夏には多くの魅力があります。

見どころ・アクティビティ

・海水浴場

糸島海岸(福岡県)

白い砂浜と透明度の高い海が特徴で、サーフィンやSUPなどのマリンスポーツも人気です。

志賀島(福岡県)

「金印」発見地としても有名な小さな島で、穏やかな海と豊かな自然が魅力です。

・トレッキング・登山

阿蘇山(熊本県)

活火山として知られる阿蘇山は、夏でも涼しく、壮大なカルデラ地形を楽しめるトレッキングコースがあります。

九重連山(大分県)

久住山」や「法華院温泉」へのハイキングルートが人気です。

・夏祭り・花火大会

博多祇園山笠(福岡県)

7月1日~15日に開催される国の重要無形民俗文化財に指定されている伝統的な祭り。豪華絢爛な「舁き山笠(かきやまびこ)」が街中を駆け抜けます。

大分・臼杵花火大会(大分県)

打ち上げ花火と仕掛け花火が組み合わさった幻想的な演出が特徴的です。

秋(9月~11月)

九州の秋は、気候が穏やかで過ごしやすく、自然や文化、そして食を楽しむのに最適な季節です。紅葉スポットでの美しい景観、伝統的な祭りやイベント、秋ならではの味覚など、多くの魅力があります。

見どころ・アクティビティ

・紅葉スポット

耶馬渓(やばけい / 大分県)

日本三大奇勝の一つで、秋には錦秋の景色が広がります。遊覧船やハイキングで紅葉を楽しむことができます。

雲仙岳(長崎県)

雲仙普賢岳周辺は色づいた木々と霧の調和が美しく、秋の絶景スポットです。

高千穂峡(宮崎県)

柱状節理の断崖と真っ赤に染まった紅葉が調和した光景が見どころです。

・秋の収穫祭り

筑後川バルーンフェスタ(福岡県)

10月下旬~11月上旬に開催される国際熱気球大会。色とりどりのバルーンが空を彩ります。

唐津くんち(佐賀県)

11月2日~4日に開催される伝統的な曳山(ひきやま)巡行が見どころです。

冬(12月~2月)

九州の冬は、日本の他の地域に比べて比較的温暖で雪が少ないのが特徴です。しかし、それでも季節感を楽しめるイベントやアクティビティ、そして冬ならではの食文化が豊富にあります。

見どころ・アクティビティ

・イルミネーション

ハウステンボス(長崎県)

冬季限定のイルミネーションイベント「光の王国」は、テーマパーク全体が光で包まれる幻想的な空間です。

キャナルシティ博多(福岡県)

ショッピングモール内の巨大噴水ショーとイルミネーションがセットになったクリスマスイベントが人気です。

・温泉めぐり

別府温泉(大分県)

日本有数の温泉地で、冬の寒い時期に温まるのに最適です。「地獄めぐり」も必見です。

黒川温泉(熊本県)

自然豊かな秘湯で、雪景色の中での露天風呂体験が大人気です。

・冬の祭り

臼杵の裸参り(大分県)

1月中旬に行われる寒中修行の一種で、男性たちが裸で神社を訪れる勇壮な伝統行事です。

門司みなと焼きカレー祭り(福岡県)

地元ならではの「焼きカレー」を堪能できる冬のグルメイベントです。

九州地方の人気観光地

福岡県

福岡県は、日本の九州地方の北部に位置し、九州最大の都市である福岡市が県庁所在地です。福岡県は、歴史的な遺産や豊かな自然、そして美味しい食文化を兼ね備えた観光地として国内外から多くの観光客を集めています。また、博多港や福岡空港など交通の要所でもあり、アクセスが非常に便利な地域です。以下、福岡県を訪れる際にぜひ訪れたい主要な観光スポットを詳しくご紹介します。

南蔵院(なんぞういん)は、南蔵院は江戸時代の1704年に創建され、日本の福岡県篠栗町にある曹洞宗の寺院で、その壮大な建築と日本最大級の涅槃像(ねはんぞう)が特徴です。この寺院は観光地としても注目を集めており、多くの参拝者や観光客が訪れるスポットとなっています。また、「宇宙仏」や「世界平和大塔」といったユニークな建造物も魅力的で、地域文化と現代アートを融合させた独自の雰囲気を持っています。

南蔵院

博多ポートタワー

博多ポートタワーは、日本の福岡県福岡市博多区にあるシンボル的な展望塔で、1964年に建設されました。高さは約103メートルで、地上80メートルの展望台から福岡市街や博多湾、さらに遠くには志賀島まで見渡すことができます。また、「日本三大タワー」の一つとして親しまれており、観光地としても人気があります。塔の外壁は白と赤の縞模様になっており、これは海上交通の安全を確保するための「航空障害灯」として機能しています。

福岡タワー

福岡タワーは、日本の福岡県福岡市にある観光名所で、高さ234メートルの展望塔です。その美しいデザインと絶景を楽しめる展望台が特徴で、「海の中道」や「博多湾」など周辺の自然と調和した景観が魅力的です。また、「日本一の高さを誇る海浜タワー」として知られており、1989年に開業し、以来多くの観光客が訪れる人気スポットとなっています。白い三角形のフレーム構造が特徴で、「ミラーサーフェス」と呼ばれる鏡のような外壁が太陽光を反射し、周囲の風景と調和しています。

太宰府天満宮

太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう)は、日本の福岡県太宰府市にある歴史的な神社で、平安時代の919年に創建され、以来1,100年以上の歴史を持っています。「学問の神様」として知られる菅原道真(すがわらのみちざね)を祀っています。全国に約12,000社ある天満宮の総本社として崇敬を集めており、受験生や学生を中心に多くの参拝者が訪れる人気の観光地です。また、梅の名所としても有名で、境内には「飛梅(とびうめ)」と呼ばれる伝説の梅の木があり、春には約6,000本の梅の花が咲き誇ります。

小倉城

小倉城は、日本の福岡県北九州市小倉北区にある歴史的な城郭で、江戸時代に築かれた平山城です。小倉城は「唐造り」という建築様式を採用しており、通常の天守閣とは異なり、屋根が上層へ行くほど大きくなるデザインが特徴的です。築城は1602年頃で、細川忠興(ほそかわただおき)によって建設されました。明治時代の廃城令により多くの建物が取り壊されましたが、昭和34年(1959年)に天守閣が復元されました。

櫛田神社(くしだじんじゃ)は、日本の福岡県福岡市博多区にある歴史的な神社で、「博多の総鎮守」として古くから地元の人々に親しまれてきました。櫛田神社は、757年に創建されたと伝えられています。平安時代以降、博多の街を守る総鎮守として崇敬され、明治時代には神仏分離令により、現在の名称「櫛田神社」に改称されました。この神社は毎年7月に行われる「博多祇園山笠(はかたぎおんやまかさ)」の中心地としても知られており、多くの参拝者や観光客が訪れる人気スポットです。

櫛田神社

芥屋の大門

芥屋の大門(けやのおおと)は、日本の福岡県糸島市にある壮大な自然景観スポットで、玄界灘に面した海食地形が特徴的です。高さ約64メートル、の巨大なアーチ状の岩礁が「大門」として知られ、日本三大玄武洞の一つにも数えられる美しい場所です。観光客にとって絶好の写真撮影スポットであり、その迫力ある景観は訪れる人々を魅了します。

千仏鍾乳洞

千仏鍾乳洞(せんぶつしょうにゅうどう)は、日本の福岡県北九州市にある自然が作り出した神秘的な鍾乳洞で、その名の通り内部に無数の小さな仏様を思わせる鍾乳石が点在していることから名付けられました。全長約1キロメートルにわたる洞窟内には、大小さまざまな鍾乳石や石筍(せきじゅん)が広がり、幻想的な景観が楽しめます。

河内藤園

河内藤園(かわちふじえん)は、1977年に開園され、日本の福岡県北九州市八幡東区にある美しい庭園で、特に春の藤(フジ)の花が咲き誇る時期に多くの観光客が訪れる人気スポットです。約150本もの藤の木が植えられており、その見事なアーチ状の藤棚や滝のように垂れ下がる藤の花は、「人生で一度は見てみたい絶景」として国内外から注目を集めています。

佐賀県

佐賀県は、日本の九州地方の北西部に位置する県で、福岡県や長崎県と接しています。県庁所在地は佐賀市です。佐賀県は比較的静かな観光地として知られており、歴史的な遺産や豊かな自然、そして独自の文化が魅力です。また、「有田焼」や「唐津焼」など、伝統工芸品の産地としても有名です。以下、佐賀県を訪れる際にぜひ訪れたい主要な観光スポットを詳しくご紹介します。

吉野ヶ里歴史公園(よしのがりれきしこうえん)は、日本の佐賀県神埼市と吉野ヶ里町にまたがる広大な考古学的遺跡で、弥生時代(紀元前3世紀~紀元後3世紀頃)の大規模な環濠集落跡として知られています。この遺跡は日本最大級の規模を誇り、国の「特別史跡」に指定されています。また、古代人の生活や文化を再現したテーマパークとしても整備されており、多くの観光客や歴史ファンが訪れる人気スポットです。

吉野ヶ里歴史公園

唐津城

唐津城(からつじょう)は、日本の佐賀県唐津市にある歴史的な城郭で、別名「舞鶴城(まいづるじょう)」とも呼ばれています。この城は豊臣秀吉の家臣・寺澤廣高によって1602年に築城され、日本海に面した美しい景観が特徴です。昭和41年(1966年)に復元されたものですが、内部には歴史資料館があり、唐津城や周辺地域の歴史を学ぶことができます。築城当時は唐津藩の中心地として栄えました。

祐徳稲荷神社

祐徳稲荷神社(ゆうとくいなりじんじゃ)は、日本の佐賀県鹿島市にある歴史的な神社で、1687年に創建され、以来300年以上にわたり人々の信仰を集めてきました。「日本三大稲荷」の一つに数えられる由緒正しい場所です。京都の伏見稲荷大社、茨城の笠間稲荷神社と並び称され、商売繁盛・五穀豊穣・家内安全などのご利益があるとされています。その美しい建築様式や荘厳な雰囲気から多くの参拝者や観光客が訪れる人気スポットでもあります。

御船山楽園

御船山楽園(みふねさんらくえん)は、日本の佐賀県武雄市にある広大な日本庭園で、美しい自然景観と四季折々の風景を楽しめる観光スポットです。この庭園は約50万平方メートルもの敷地に広がり、江戸時代後期に築かれた歴史的な名園として知られています。特に春の桜や秋の紅葉シーズンには多くの観光客が訪れ、その絶景を楽しんでいます。

虹の松原

虹の松原は、日本の佐賀県唐津市にある美しい松林で、「日本三大松原」の一つに数えられる自然景観スポットです。全長約5キロメートルにわたって広がる松林は、その規模と美しさから多くの観光客を魅了し、散策やジョギング、ドライブコースとしても人気があります。また、背後に広がる唐津湾との調和が織りなす風景は絶景として知られています。

清水の滝は、日本の佐賀県小城市にある自然豊かな滝で、その美しい景観と清らかな水が特徴です。落差約20メートルの美しい滝で、「日本の滝百選」にも選ばれており、多くの観光客や地元の人々に親しまれています。滝の水は非常に清らかで、飲用可能な天然水として地元でも人気があります。ペットボトルに入れて持ち帰る観光客も多いです。

清水の滝

七ツ釜

七ツ釜(ななつがま)は、日本の佐賀県唐津市にある海岸沿いの自然景観スポットで、玄界灘に面した断崖絶壁の中に形成された洞窟群です。この洞窟群は、その名の通り7つの大きな釜状の洞窟が連なる特徴的な地形から「七ツ釜」と呼ばれています。国の天然記念物にも指定されており、くから漁師たちの間で知られていましたが、近年では観光地として多くの人々が訪れるようになりました。遊覧船や展望台からその美しい景観を楽しむことができます。

佐賀元祖忍者村

佐賀元祖忍者村は、日本の佐賀県嬉野市にあるユニークなテーマパークで、日本における忍者文化の発祥地とされる地域に立地しています。忍者文化を体験できる観光スポットです。この施設では、本格的な忍者装束の着用や手裏剣投げ、忍者修行などのアクティビティを通じて、忍者の世界をリアルに感じることができます。子どもから大人まで楽しめるアトラクションが充実しており、家族連れやグループ旅行にも人気があります。

浜野浦の棚田

浜野浦の棚田(はまのうらのたなだ)は、日本の佐賀県玄海町にある美しい棚田で、日本海に面した丘陵地帯に広がる絶景スポットです。この棚田は約280枚もの小さな田んぼが連なり、緩やかな丘陵地に段々畑のように広がっています。「日本の棚田百選」にも選ばれており、その段々畑が描き出す曲線美と、季節ごとの風景変化が多くの観光客を魅了しています。特に夕陽が沈む時間帯には、棚田と海が織りなす風景が非常にロマンチックです。

長崎県

長崎県(ながさきけん)は、日本の九州地方の北西部に位置し、海に囲まれた地形が特徴的な県です。県庁所在地は長崎市で、歴史的に海外との交流が盛んであったため、異国情緒あふれる街並みや文化が残されています。また、第二次世界大戦中に原爆が投下された地でもあり、平和への祈りを伝える場所として多くの人々が訪れています。以下では、長崎県を訪れる観光客にとって役立つ情報を紹介します。

平和公園・平和祈念像 は、日本の長崎県長崎市にある広大な公園で、第二次世界大戦中の1945年8月9日に投下された原子爆弾の犠牲者を追悼し、平和への誓いを新たにするための場所として整備されました。この公園のシンボルである「平和祈念像」は、世界的にも知られる彫刻作品であり、多くの人々が慰霊と平和への思いを込めて訪れる重要な観光地です。毎年8月9日には「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」が開催され、国内外から多くの人が参列します。

平和公園・平和祈念像

原爆資料館

長崎原爆資料館は、日本の長崎県長崎市にある博物館で、1945年8月9日に投下された原子爆弾による被害を伝える資料や展示を通じて、平和の大切さを訴える施設です。この資料館は、核兵器廃絶と恒久平和の実現を目指す教育的・啓発的な役割を果たしており、国内外から多くの訪問者が訪れています。資料館は1996年に開館しまして、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)が2017年にノーベル平和賞を受賞した際、長崎の原爆資料館も大きく注目されました。

眼鏡橋

眼鏡橋は1634年に中国系の僧侶・如定によって築かれました。日本最古級の石造アーチ橋の一つとして知られています。橋の全長は約22メートル、幅は約3.65メートルで、花崗岩を積み上げた構造が特徴的です。日本の長崎県長崎市にある歴史的な石造りの橋で、国の重要文化財に指定されています。この橋は、水面に映る影と本体が「眼鏡」のような形になることからその名が付けられました。長崎の観光地として人気があり、多くの観光客が訪れる美しいスポットです。

稲佐山

稲佐山は、日本の長崎県長崎市にある標高333メートルの山で、長崎市のシンボル的な存在で、山頂からの眺望が最大の魅力です。その頂上からは長崎市の街並みや美しい港、そして夕景が一望できる絶景スポットとして知られています。特に夜景は「日本三大夜景」の一つに数えられ、夜景は「1,000万ドルの夜景」と称され、その美しさとロマンチックな雰囲気からカップルや観光客に人気があります。

伊王島

伊王島(いおうじま)は、日本の長崎県長崎市にある離島で、美しい自然景観と温泉を楽しめるリゾート地として知られています。この島は長崎港から約17キロメートルの位置にあり、車やフェリーで気軽にアクセスできるため、日帰り旅行や宿泊旅行の目的地としても人気があります。周囲約12キロメートルの小さな島ですが、豊かな自然とリゾート施設が融合した魅力的な場所です。特に「伊王島温泉」や「サンセットビーチ」などは観光客に愛されるスポットです。

軍艦島(ぐんかんじま) 、正式名称「端島(はしま)」は、日本の長崎県長崎市に属する小さな無人島で、かつて海底炭鉱の採掘地として栄えた歴史を持つ場所です。明治時代から昭和中期にかけて日本最大級の海底炭鉱として発展しました。現在では廃墟となった建物群が独特な景観を作り出し、「産業遺産」として2015年にユネスコ世界文化遺産に登録されました。その外観が軍艦に似ていることから「軍艦島」という通称で広く知られています。

軍艦島

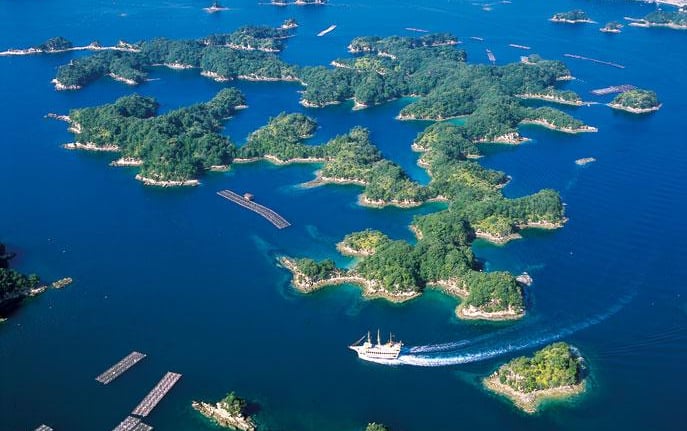

九十九島

九十九島(つくもじま)は、日本の長崎県佐世保市にある美しい多島海で、大小無数の島々が点在する景勝地です。その名前は「非常に多くの島がある」という意味で、実際には208もの島が存在しますが、そのうち有人島はわずか4つだけです。九十九島は国の「特別名勝」および「国定公園」に指定されており、観光客や自然愛好家にとって人気のスポットです。海上遊覧船やカヤックなどで島々を巡ることができ、四季折々の風景を楽しむことができます。

雲仙地獄は、日本の長崎県雲仙市にある火山地帯で、その独特な景観と硫黄の匂いが特徴的な観光スポットです。雲仙普賢岳のふもとに位置し、「雲仙温泉」とともに訪れる人々を魅了しています。「地獄」という名前は、噴気や硫黄の蒸気が立ち上る様子が地獄の釜のようだとされたことに由来します。江戸時代にはキリシタン弾圧の場所としても知られ、多くの殉教者がこの地で命を落としました。1983年には「平成の大噴火」が発生し、雲仙普賢岳の活動が活発化しました。現在は比較的安定した状態ですが、火山活動の痕跡が随所に残っています。

雲仙地獄

島原城

島原城は、日本の長崎県島原市にある歴史的な城郭で、1618年に築城され、初代藩主・松倉重政によって完成しました。別名「森岳城(もりたけじょう)」とも呼ばれています。この城は江戸時代初期に築かれたもので、現在では天守閣や石垣が復元され、観光地として多くの人々が訪れる人気スポットです。また、1637年に起こった「島原の乱」の舞台としても知られ、歴史ファンにとって重要な場所です。天守閣や櫓(やぐら)、石垣などが復元されており、内部には歴史資料館が設けられています。「島原の乱」やキリシタン弾圧に関する展示が充実しています。

熊本県

熊本県は、日本の九州地方の中央に位置し、豊かな自然や歴史的な遺産、そして独自の文化が魅力的な県です。県庁所在地は熊本市で、2016年に発生した熊本地震後も復興が進み、観光地として再び注目を集めています。また、「阿蘇山」や「黒川温泉」など、絶景スポットや温泉地も多く、国内外からの観光客に人気があります。以下では、熊本県を訪れる観光客にとって役立つ情報を紹介します。

熊本城は、「日本三名城」の一つに数えられる全国的に有名な観光スポットです。その堅固な石垣や壮大な天守閣が特徴で、「不落の城」と称されるほど防衛力に優れた構造を持っています。現在でも多くの観光客を引き寄せ、熊本のシンボル的存在として親しまれています。熊本城は1607年に加藤清正によって築城され、その後細川氏が300年以上にわたり城主を務めました。2016年の熊本地震で一部が損壊しましたが、現在も復旧工事が進められており、多くの部分が公開されています。

熊本城

阿蘇山

阿蘇山は、日本の熊本県阿蘇市・南阿蘇村・小国町にまたがる活火山で、世界最大級のカルデラを持つ山として知られています。その壮大な自然景観とダイナミックな火山活動が特徴で、国内外から多くの観光客が訪れる人気スポットです。阿蘇山は「阿蘇五岳」と呼ばれる複数の山々で構成されており、特に中岳の火口は間近で見ることができる貴重な場所です。「阿蘇五岳」(高岳、中岳、根子岳、烏帽子岳、杵島岳)のうち、中岳は現在も活発な火山活動を続けており、火口を見学することができます。

水前寺成趣園

水前寺成趣園(すいぜんじじょうじゅえん)は、日本の熊本県熊本市にある歴史的な日本庭園で、江戸時代に細川氏によって築かれた大名庭園です。この庭園は「成趣園」とも呼ばれ、国の名勝に指定されています。広大な敷地の中に美しい池泉回遊式庭園が広がり、訪れる人々を優雅な和の世界へと誘います。庭園内には湧き水を利用した池や築山があり、阿蘇山を借景として取り入れた風景が見事です。築庭は1636年頃に始まり、その後数度の改修を経て現在の形になりました。

菊池渓谷

菊池渓谷(きくちけいこく)は、日本の熊本県菊池市にある自然豊かな渓谷で、美しい清流と緑深い森林が広がる観光地です。特に秋の紅葉シーズンには多くの観光客が訪れ、絶景を楽しむことができます。また、年間を通してハイキングや散策が楽しめる場所として知られており、家族連れや自然愛好家に人気があります。

鍋ヶ滝

鍋ヶ滝は、日本の熊本県阿蘇郡小国町にある美しい滝で、その独特な景観から「裏見の滝」としても知られています。滝の裏側を歩くことができることや、周囲の自然と調和した風景が魅力的で、多くの観光客を魅了しています。また、映画やCMのロケ地としても利用されることが多く、特に幻想的な雰囲気を持つスポットとして注目されています。

通潤橋は、日本の熊本県上益城郡山都町にある歴史的な石造アーチ橋で、江戸時代に建設された水路橋として知られています。この橋は「日本三大水路橋」の一つに数えられ、その壮大な構造と美しい景観から多くの観光客を魅了しています。また、「土木遺産」としても評価されており、地域の人々にとって大切なシンボル的存在です。

通潤橋

大分県

大分県は、日本の九州地方の東部に位置し、「温泉県」として全国的に知られています。県庁所在地は大分市で、日本一の温泉湧出量を誇る別府温泉や由布院温泉など、多くの温泉地が観光客に人気です。また、豊かな自然と歴史的な遺産が魅力的で、国内外から多くの旅行者が訪れます。以下では、大分県を訪れる観光客にとって役立つ情報を紹介します。

中津城(なかつじょう)は、日本の大分県中津市にある歴史的な城郭で、「海城」として知られています。この城は豊後水道に面した場所に築かれ、戦国時代から江戸時代にかけて重要な拠点として機能しました。また、現存する天守閣や櫓(やぐら)が少ない中でも、その美しい景観と歴史的価値から多くの観光客を魅了しています。現在の天守閣は昭和40年(1965年)に再建されたものですが、石垣や堀などは当時の遺構が残されており、国の史跡に指定されています。

中津城

豆田町

豆田町(まめだまち)は、日本の大分県日田市にある歴史的な町並みで、「九州の小京都」とも称される美しいエリアです。江戸時代から明治時代にかけて栄えた商家や土蔵がそのまま残され、ノスタルジックな雰囲気を楽しむことができます。また、観光スポットや特産品も多く、多くの観光客が訪れる人気の場所です。国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、白壁の土蔵や格子戸の家々が連なる風景が特徴的です。「醤油」や「和菓子」など、地元ならではの特産品が楽しめるのも魅力です。

別府地獄めぐり

別府地獄めぐり(べっぷじごくめぐり)は、日本の大分県別府市にある観光スポットで、温泉地として有名な別府の象徴的な存在です。「地獄」とは高温で噴出する源泉や色鮮やかな温泉池を指しており、その迫力ある景観や独特な雰囲気が多くの観光客を魅了しています。現在では8つの「地獄」が観光地として整備されており、それぞれ異なる特徴を持っています。各地獄には独自の泉質や景観があり、中には動物園や庭園が併設されている場所もあります。

宇佐神宮

宇佐神宮(うさじんぐう)は、日本の大分県宇佐市にある歴史的な神社で、全国に約4万社ある「八幡宮」の総本宮として知られています。日本最古の神社の一つとされ、古くから皇室や武士階級、そして庶民に崇敬されてきました。「日本総鎮守」と称され、全国の八百万の神々(やおよろずのかみ)を祀る重要な神社とされています。その荘厳な社殿や広大な境内、そして深い歴史的背景から多くの参拝者が訪れる聖地です。

九重“夢”大吊橋

九重“夢”大吊橋(ここのえ“ゆめ”おおつりばし)は、日本の大分県玖珠郡九重町にある日本一の高さを誇る歩行者専用吊り橋で、全長390メートル、高さ173メートル(水面からの高さ)です。周囲には豊かな自然が広がり、四季折々の美しい景観を楽しめる人気の観光スポットとなっています。壮大な渓谷や滝、そして澄んだ空気の中でリフレッシュできる場所として、カップルや家族連れ、写真愛好家など多くの人々に愛されています。

由布岳(ゆふだけ)は、日本の大分県にある標高1,583メートルの美しい山で、「豊後富士(ぶんごふじ)」とも称される秀峰です。その優美な円錐形の姿と周囲の豊かな自然が調和し、多くの登山者や観光客を魅了しています。また、温泉地として有名な 由布院温泉 のシンボルとしても知られ、四季を通じて異なる表情を見せます。由布岳は火山活動によって形成された成層火山で、現在も休火山として存在します。古くから「信仰の山」として崇められておりました。

由布岳

久住高原

久住高原は、日本の九州地方に位置する熊本県と大分県の県境にある高原で、阿蘇九重国立公園の一部です。広大な自然景観や豊かな生態系、多様なアクティビティが楽しめるリゾート地として知られています。久住高原は九重連山の麓に広がり、標高約800~1,000メートルの高地に位置しています。気候は涼しく、夏でも過ごしやすいのが特徴です。周囲には草原や森林、火山地形が広がり、特に九重山(標高1,792m)、三俣山などの山々が印象的です。

城島高原パーク は、大分県別府市にあるテーマパークで、家族連れやカップルに人気の観光スポットです。自然豊かな高原地帯に広がるこの公園は、アトラクションやアクティビティ、そして美しい景観を楽しめる場所として知られています。また、「日本一の星空」を望むことができる場所としても注目されています。城島高原パークは標高約600メートルの高原に位置しており、周囲には緑豊かな山々が広がっています。

城島高原パーク

アフリカンサファリ

日本の大分県宇佐市にあるユニークな動物園で、「九州自然動物公園」としても知られています。この施設は、広大な敷地に野生動物が自由に暮らす「サファリパーク」形式を採用しており、車やバスで動物たちの間を移動しながら観察できるのが特徴です。また、アフリカの草原を再現した環境で多くの動物と触れ合えることから、家族連れや動物好きに非常に人気があります。

宮崎県

宮崎県は、日本の九州地方南部に位置し、温暖な気候と豊かな自然が特徴の都道府県です。また、「日向(ひゅうが)」の別称を持つように、年間を通じて晴天が多く、観光地としても人気が高い場所です。以下では、宮崎県を訪れる観光客にとって役立つ情報を紹介します。

高千穂峡は、宮崎県の北部に位置する高千穂町にある美しい峡谷で、日本有数の自然景観スポットです。五ヶ瀬川によって削られた絶壁や奇岩が特徴で、特に柱状節理による黒い玄武岩の崖は圧巻です。この地域は日本の神話にも深く関わりがあり、天孫降臨(アマテラスが地上に降り立った伝説)の舞台ともされています。

高千穂峡

青島神社

青島神社は、宮崎県日南市にある美しい海に浮かぶ島「青島」に位置する神社です。その特徴的な景観と神秘的な雰囲気から、多くの観光客や参拝者が訪れる人気のスポットです。島全体が神聖視されており、海の安全や縁結び、安産などにご利益があるとされています。

えびの高原

えびの高原は、宮崎県えびの市と霧島市にまたがる標高約1,000mの高原です。豊かな自然と美しい景観が広がる場所として知られています。四季を通じて異なる表情を見せる高原で、ハイキングやドライブ、キャンプなどさまざまなアクティビティを楽しむことができます。

国見ヶ丘

国見ヶ丘は、宮崎県西臼杵郡高千穂町にある標高約513メートルの小高い丘で、その名の通り「国(地域)を見渡せる場所」として知られています。この丘からは周辺の山々や平野、さらには遠く太平洋まで一望でき、特に夕陽が美しいことで有名です。観光地としてだけでなく、地元の人々にも親しまれている憩いの場でもあります。

大御神社

大御神社は、宮崎県日向市に位置する歴史ある神社で、古くから日向の総社として崇められてきました。この神社は、日本神話や歴史の中で重要な役割を果たしており、特に天孫降臨(アマテラスが地上に降り立った伝説)と深い関わりを持っています。その壮大な景観と霊験あらたかなパワーから、多くの参拝者が訪れる人気のパワースポットです。

馬ケ背の断崖絶壁は、宮崎県延岡市と日向市の境界に位置する霧島連山の一帯にある壮大な自然景観です。この地域は「熊ヶ岳」や「高千穂峡」と並び、宮崎を代表する自然スポットとして知られています。馬ケ背という名前は、地形が馬の背中のようにカーブしていることに由来しており、その迫力ある景観は訪れる人々を魅了します。

馬ケ背の断崖絶壁

鵜戸神宮

鵜戸神宮は、宮崎県日南市にある海辺に建つ壮大な神社で、日本の「海の神社」として知られています。この神社の特徴は、断崖絶壁の中に位置する本殿と、その周囲を囲む自然景観です。安産や子宝祈願にご利益があるとされ、多くの参拝者が訪れる人気のパワースポットです。鵜戸神宮では、「運玉投げ」という伝統的な儀式が体験できます。

生駒高原は、宮崎県北部に位置する美しい自然景観が広がる高原地帯で、豊かな緑と涼しい気候が魅力です。この地域は、ハイキングやキャンプ、バーベキューなどさまざまなアウトドアアクティビティを楽しめる場所として知られています。特に春から秋にかけてのシーズンには多くの観光客が訪れる人気スポットです。

生駒高原

フローランテ宮崎

フローランテ宮崎は、宮崎県都城市にある美しい花のテーマパークで、四季を通じて多彩な花々が楽しめる観光スポットです。広大な園内にはさまざまな花壇や温室が設置されており、訪れる人々を鮮やかな色彩で包み込みます。家族連れやカップル、写真好きの方々に特に人気があり、年間を通して多くの観光客が訪れています。

鹿児島県

鹿児島県は、九州地方の南端に位置し、薩摩半島と大隅半島を含む広大なエリアを持っています。また、奄美群島や種子島・屋久島などの離島も含まれるため、豊かな自然景観や歴史的な名所が数多く存在します。以下では、鹿児島県を訪れる観光客にとって役立つ情報を紹介します。

桜島は、鹿児島湾に浮かぶ活火山で、日本有数の自然景観スポットです。宮崎県からもアクセスしやすく、特に霧島連山や高千穂峡などと組み合わせた観光プランが人気です。この島は「日本の富士」と並び称されるほど美しい山容を持ちながら、現在も噴火活動を続ける活火山として知られています。そのダイナミックな自然現象や絶景は、訪れる人々を圧倒します。

桜島

霧島山

霧島山は、宮崎県と鹿児島県にまたがる火山群で、日本百名山の一つにも数えられています。この地域は、熊ヶ岳(くまがたけ)をはじめとする複数の火山からなる霧島連山を指し、その雄大な自然景観と豊かな温泉地帯が魅力です。特に宮崎県側には「えびの高原」や「池田湖」などがあり、ハイキングやドライブスポットとしても人気があります。

丸尾滝

高さ23m、幅16mの丸尾滝は、上流にある林田・栄之尾・硫黄谷・明礬温泉の温泉水が集まって流れ落ちる、珍しい湯の滝です。豪壮華麗(ごうそうかれい)な丸尾滝は、秋には滝の飛沫が紅葉に映え、冬には湯けむりが立ちのぼります。夜にはライトアップによって温泉ならではの乳青色の水色(すいしょく)がライトに照らされ、とても幻想的です。

霧島神宮

霧島神宮は、鹿児島県霧島市に位置する歴史ある神社で、日本有数のパワースポットとして知られています。この神社は学問の神様・菅原道真公を祀っており、受験生や学業成就を祈願する人々に特に人気があります。また、美しい自然と調和した境内は四季を通じて多くの観光客を魅了し、結婚式や祈祷の場としても利用されています。

雄川の滝

雄川の滝(おがわのたき) は、鹿児島県南大隅町にある落差46m、幅60mの壮大な滝で、エメラルドグリーンの滝壺と自然豊かな渓谷が魅力の観光スポットです。NHK大河ドラマ「西郷どん」や映画「キングダム」のロケ地としても知られ、近年人気が高まっています。

曽木の滝公園は、鹿児島県伊佐市に位置する自然豊かな公園で、「東洋のナイアガラ」と称される日本有数の瀑布「曽木の滝」を擁しています。この滝は滝幅約210メートル、高さ約12メートルという壮大なスケールを持ち、四季を通じて異なる表情を見せてくれます。

曽木の滝公園

曽木発電所遺構

曽木発電所遺構は、鹿児島県伊佐市にある歴史的な水力発電所の跡です。この建物は約90年前に建設され、中世ヨーロッパの居城を思わせる煉瓦造りのデザインが特徴的です。竣工は明治42年(1909年)で、当時の国内最大級の出力6300キロワットを誇っていました。その後、鶴田ダムの完成により大鶴湖底に沈み、現在では渇水期にのみその姿を現します。

荒平天神は、鹿児島県鹿屋市に位置する独特な景観を持つ神社です。この神社は海岸から海へと突き出た小島「天神島」の上に建っており、その美しい自然環境と神秘的な雰囲気が多くの観光客を引き寄せています。また、戦国時代から続く歴史ある神社で、学問の神様として知られる菅原道真公を祀っています。

荒平天神

百合ヶ浜

百合ヶ浜は、鹿児島県与論島の東側に位置し、季節限定で出現する幻の砂浜として知られています。この砂浜は例年春から秋にかけて、大金久海岸の沖合い約1.5kmの場所に、中潮から大潮の干潮時のみ姿を現します。百合ヶ浜はその真っ白な砂と透明度の高い海によって絶景を形成しており、訪れる人々を魅了しています。