四国

四国 は日本の四大島の中で最も小さい島であり、自然の美しさ、精神的な遺産、そして豊かな文化伝統で知られています。北側は瀬戸内海、南側は太平洋に囲まれています。四国は4つの県に分かれており、それぞれ 愛媛県 、香川県 、高知県 、徳島県 です。四国は 四国八十八箇所 という巡礼地として有名で、この巡礼では仏教僧侶・弘法大師(空海)に関連する88の寺院を訪れます。観光スポットの魅力について紹介します。

四国地方四節折々の魅力

四国地方は、自然豊かな景観、歴史的な文化、そして独自の伝統が息づく魅力的な地域です。春、夏、秋、冬と四季それぞれに異なる顔を見せ、その時々で楽しめる特有の風物詩やイベントがあります。以下、四国地方の四季折々の魅力について説明します。

春(3月~5月)

春になると、四国各地に美しい桜の名所が現れます。多くの観光客が訪れ、幻想的な景色を楽しむことができます。

見どころ・アクティビティ

・桜の名所巡り

高知県の「高知公園」や徳島県の「眉山(びざん)」では、満開の桜が咲き誇り、多くの観光客を魅了します。また、愛媛県の「松山城」周辺も桜の絶景スポットとして人気があります。

・遍路道の始まり

四国には88箇所の札所を巡る「四国八十八箇所巡礼」があります。春は巡礼シーズンのスタート時期でもあり、新緑に包まれた道を歩く参拝者が増えます。この時期は空気が澄んでおり、心地よい旅が楽しめます。

・農業体験

春は田植えや野菜の種まきが始まる時期です。香川県のオリーブ園や高知県の米作り体験など、地元の農業に触れることで、新しい発見が得られます。

夏(6月~8月)

祭りと海辺の活気に溢れる季節です。

見どころ・アクティビティ

・阿波踊り(徳島県)

四国を代表する夏のイベントといえば、徳島市で開催される「阿波踊り」です。毎年8月12日から15日にかけて行われるこのお祭りは、全国から約100万人もの観光客が訪れる一大イベントです。色鮮やかな浴衣姿で踊る踊り子たちや、独特のリズム感のある音楽が特徴的です。

・海水浴場でのリゾート体験

四国には美しい海岸線が広がり、夏には多くの海水浴場が賑わいます。愛媛県の「下灘駅(しもなだえき)」近くの海岸や、高知県の「柏島(かしわじま)」などのビーチは、透明度の高い海で知られています。シュノーケリングやダイビングも楽しめます。

・ひまわり畑

夏には一面に広がるひまわり畑も見どころです。特に香川県の「東かがわ市」では、広大なひまわり畑が観光客を引き寄せます。

秋(9月~11月)

秋は四国各地で紅葉が見頃を迎え、また収穫のシーズンでもあるため、地元の食材を使ったグルメも楽しめます。

見どころ・アクティビティ

・紅葉の名所

・徳島県

剣山や祖谷渓(いやだに)など、徳島の山岳地帯では鮮やかな紅葉が楽しめます。また、秋の味覚である「すだち」を使った料理も名物です。

・香川県

栗林公園(りつりんこうえん)は、秋になると美しい紅葉スポットとして有名です。また、讃岐うどんの他、秋のサンマやキノコ類などもおいしい季節です。

・愛媛県

「石鎚山(いしづちさん)」や「久万高原(くまこうげん)」では、秋の深まる頃に黄金色の紅葉が広がります。また、愛媛みかんの収穫シーズンでもあり、甘くてジューシーなみかんが味わえます。

・高知県

四万十川周辺や室戸岬では秋の澄んだ空気の中で絶景を楽しめるほか、高知名物の「カツオのタタキ」も秋が旬。また、弘法大師ゆかりの寺院巡りも秋に最適です。

冬(12月~2月)

冬の四国は比較的温暖で、雪が少ない地域が多いですが、それでも冬ならではのイベントや魅力がたくさんあります。

見どころ・アクティビティ

・徳島県

冬は徳島ラーメンや鳴門金時(なるとかんとき)といった温かい食べ物が人気です。また、雪景色が見られる祖谷渓など、冬ならではの神秘的な風景も魅力です。

・香川県

寒くなると鍋料理や熱々の釜揚げうどんが恋しくなります。また、小豆島ではオリーブオイルを使った冬限定メニューも楽しめます。

・愛媛県

冬は道後温泉で冷えた体を癒やすのがおすすめです。また、冬の味覚として「寒ブリ」や「伊予柑」などがおいしくなります。

・高知県

都高知の冬は「アンコウ鍋」や「土佐ジロー鍋」など、地元ならではの鍋料理が充実しています。また、龍河洞や柏島では冬晴れの日が続き、観光にも最適です。

四国地方の人気観光地

徳島県

徳島県(とくしまけん)は、四国地方の東部に位置し、豊かな自然、歴史的な文化遺産、そして独特な伝統が楽しめる観光地です。以下、徳島県を訪れる際にぜひ訪れたい主要な観光スポットを詳しくご紹介します。

眉山(びざん)は、四国地方の徳島県・徳島市に位置する標高290メートルほどの山で、徳島市のシンボル的存在です。その名前の由来は、山の形が人の眉毛に似ていることから「眉山」と呼ばれています。また、古くから地元の人々に親しまれる観光地であり、自然や絶景を楽しめるスポットとして人気があります。

眉山

鳴門の渦潮

鳴門の渦潮は、四国と淡路島を隔てる鳴門海峡で見られる自然現象で、世界有数の規模を誇る「渦潮」が特徴です。海水の流れが狭い海峡を通る際に速く流れ、その流れのぶつかり合いによって巨大な渦が生まれます。干潮と満潮の時間帯に最大の渦潮が見られます。最大直径は約20メートルにも達し、その迫力は圧巻です。

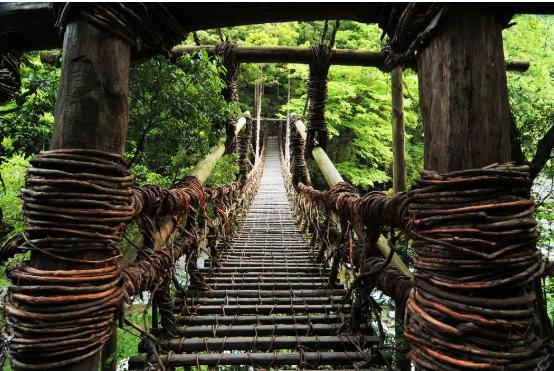

祖谷のかずら橋

祖谷のかずら橋(そげいのかずらばし)は、四国・徳島県三好市にある日本三大秘境の一つ「祖谷(そげい)」に位置する観光名所です。藤蔓(かずら)で作られた吊り橋として知られ、全長約45メートル、高さ約14メートルです。その独特な雰囲気とスリル満点の体験が多くの観光客を引き寄せています。

ひの字渓谷

ひの字渓谷(ひのじけいこく)は、四国・徳島県三好市に位置する美しい渓谷で、祖谷(そげい)地区のさらに奥深くにあります。その名前は、渓谷の地形が「ひ」の字のように曲がりくねっていることに由来しています。自然豊かな景観と静寂な雰囲気が特徴で、秘境ならではの魅力を堪能できる場所です。秘境として知られる祖谷の中でも、さらに手つかずの自然が残るエリアです。

剣山

剣山(つるぎさん)は、四国・徳島県と高知県の県境に位置する標高1,955メートルの山で、四国では石鎚山に次ぐ高い山です。四国最高峰の「石鎚山(いしづちやま)」に次ぐ四国第二の高峰です。日本百名山の一つとしても知られ、登山愛好家や自然を愛する人々に人気があります。また、山頂付近には険しい岩峰が連なり、その迫力ある景観から「剣山」と名付けられました。

「大歩危」と「小歩危」は、それぞれ異なるエリアを指し、全体で約8キロメートルの渓谷地帯を形成しています。名前の由来は、「大きな危険」「小さな危険」という意味で、昔の旅人がこの険しい地形を通過する際の難しさに由来します。切り立った岩壁と清流が織りなす絶景は「日本の棚田百選」や「日本の秘境100選」にも選ばれており、国内外から多くの観光客を引き寄せています。

大歩危・小歩危

脇町うだつの町並み

脇町(わきまち)のうだつの町並み は、四国・徳島県美馬市に位置する歴史的な町並みで、江戸時代から明治時代にかけて栄えた商家や武家屋敷が立ち並ぶエリアです。「うだつ」と呼ばれる防火壁が特徴的で、日本の伝統的な建築様式を今に伝える貴重な観光地です。

大轟の滝

大轟の滝(おおとどろのたき)は、四国・徳島県那賀町に位置する美しい滝で、日本の滝百選にも選ばれる名瀑です。落差50メートルの滝は、遠目からでもその存在感を放ちます。特に雨上がりや雪解けの時期には水量が増え、よりダイナミックな景観を堪能できます。

四国まんなか千年ものがたり

四国まんなか千年ものがたりは、四国のほぼ中央を南北に貫く観光列車で、2016年に運行を開始しました。この列車は四国の豊かな自然や歴史、文化を体感できる特別な観光列車として注目を集めています。愛媛県の松山駅と高知県の土佐久礼駅(または須崎駅)を結び、沿線の魅力を堪能できる旅を提供します。

高知県

高知県(こうちけん)は、四国地方の南部に位置し、豊かな自然と歴史、そして独特な文化が魅力的な観光地です。特に「坂本龍馬」をはじめとする偉人ゆかりの地や、美しい海岸線、そして新鮮な海の幸が楽しめることで有名です。以下、高知県を訪れる際にぜひ訪れたい主要な観光スポットを詳しくご紹介します。

高知城(こうちじょう)は、高知県高知市に位置する日本のお城で、現存12天守の一つとして知られています。築城は1601年(慶長6年)、初代土佐藩主である山内一豊 によって築かれました。戦火や災害による大きな損傷がなかったため、天守閣や本丸御殿などの主要な建造物がほぼ完全な形で残っています。日本国内でも珍しい「天守閣と本丸御殿が同時に現存する」貴重なお城です。また、日本の重要文化財にも指定されており、歴史的価値と美しい景観を兼ね備えた観光スポットです。

高知城

室戸岬

室戸岬(むろとみさき)は、四国・高知県の東部に位置する岬で、太平洋に突き出た自然豊かな景勝地です。その壮大な景観やダイナミックな地形から、「日本の灯台50選」や「日本の白砂青松100選」にも選ばれています。太平洋に面した岬で、荒々しい岩礁や断崖が続く景観が特徴的です。地質学的にも貴重な場所であり、2011年にユネスコ世界ジオパークに認定されています。「金剛福寺」や「最御崎寺」など、弘法大師(空海)ゆかりの聖地としても知られています。

室戸ジオパーク

室戸ジオパーク(むろとジオパーク)は、高知県の東部に位置する自然豊かなエリアで、2011年に ユネスコ世界ジオパーク に認定された場所です。太平洋プレートとフィリピン海プレートの衝突によって形成されたダイナミックな地形が特徴的です。約1,200万年前から現在まで続く地殻変動の痕跡が残されており、地球の活動を目の当たりにできます。この地域は、地質学的に貴重な地形や景観が広がるだけでなく、そこに根付く文化や歴史、そして人々の生活との結びつきを体感できる特別な場所です。

足摺岬

足摺岬は、高知県の南西部に位置する岬で、太平洋に突き出た自然豊かな景勝地です。その壮大な景観やダイナミックな地形が特徴的で、「日本の灯台50選」や「日本の白砂青松100選」にも選ばれています。さらに、2018年にユネスコ世界ジオパークに認定されたエリアでもあり、地質学的にも貴重な場所です。

金剛福寺

金剛福寺(こんごうふくじ)は、高知県土佐清水市に位置する寺院で、四国八十八箇所霊場の第38番札所 として知られています。このお寺は弘法大師(空海)ゆかりの地であり、室戸岬の美しい景観と深い宗教文化を体感できる特別な場所で、心を落ち着けるための静かな空間としても魅力的です。

恋愛成就のパワースポットとして、女性にも人気上昇中の白山洞門は、高知県の天然記念物にも指定されており、波の浸食によって形成された巨大な洞窟です。洞門の高さは約16メートル、幅は約17メートルもあり、その壮大なスケールと神秘的な雰囲気が特徴で、訪れる人々を魅了しています。

白山洞門

龍河洞

龍河洞は、高知県香美市に位置する日本三大鍾乳洞の一つで、全長約4キロメートルの巨大な鍾乳洞で、そのうち約1キロメートルが一般公開されています。洞窟内には大小さまざまな鍾乳石が点在し、何百万年もの歳月をかけて形成された自然の芸術作品を楽しむことができます。国の天然記念物にも指定されています。その美しい鍾乳石や神秘的な洞窟内の景観から、国内外の多くの観光客を魅了しています。

杉の大杉

杉の大杉(すぎのおおすぎ)は、高知県須崎市に位置する日本有数の巨木で、その壮大な姿と歴史的な価値から多くの人々を魅了しています。樹齢3000年以上とされるこの大杉は、地域のシンボル的存在であり、国の天然記念物にも指定されています。幹周り約16メートル、高さ約45メートルという巨大なスギです。日本国内でも有数の巨木として知られており、国の天然記念物に指定されています。

柏島

柏島(かしわじま)は、高知県大月町に位置する小さな島で、その透明度の高い海と豊かな自然が特徴です。日本国内でも珍しい「南国の楽園」と呼ばれる場所で、多くの観光客やマリンスポーツ愛好家に親しまれています。ダイビングやシュノーケリングのメッカとして知られ、日本国内でも有数の美しい海を楽しめる場所です。柏島周辺の海は非常に澄んでおり、「柏島ブルー」と呼ばれる独特な青い色が特徴的です。

香川県

香川県(かがわけん)は、四国地方の北東部に位置し、「うどん県」としても知られる観光地です。豊かな自然、歴史的な文化遺産、そして瀬戸内海の美しい景観が魅力的で、国内外から多くの観光客を引き寄せています。以下では、香川県を訪れる観光客にとって役立つ情報を紹介します。

栗林公園(りつりんこうえん)は、香川県高松市に位置する日本庭園で、国の特別名勝に指定されています。その歴史と美しさから「日本三名園」の一つに数えられることもあります(他の二つは金沢市の兼六園と水戸市の偕楽園)。栗林公園は約400年の歴史を持ち、江戸時代の大名庭園として知られています。栗林公園の敷地面積は約75ヘクタールあり、その規模は東京ドーム約16個分に相当します。

栗林公園

高松城跡

高松城跡は、香川県高松市に位置する歴史的な場所で、かつて伊予松山藩の初代藩主であった生駒親正(いくま ちかまさ)によって1597年に築かれた平山城の遺構です。しかし、明治時代の廃城令により大部分が取り壊され、現在は石垣や堀が残るのみとなっています。現在では城郭の一部が復元され、公園として整備されており、地元の人々や観光客に愛される憩いの場となっています。

金刀比羅宮

金刀比羅宮 (ことひらぐう)は、日本香川県仲多度郡琴平町にある有名な神社です。この神社は「大物主神」(おおものぬしのかみ)と「崇徳天皇」を祀り、航海安全や商売繁盛、健康祈願などにご利益があるとされています。また、古くから多くの人々の信仰を集め、特に江戸時代には全国的な巡礼地として知られていました。

エンジェルロード

エンジェルロードは、小豆島の西部に位置する土庄町(とのちょう)にある砂浜の道です。干潮時に海の中から現れる砂の道で、小さな島々を結んでいます。その幻想的な景観から、「天使が描いた道」として名付けられました。この道を手をつないで歩くと願いが叶う、あるいは幸せになれるという言い伝えがあり、特に恋愛成就や夫婦円満にご利益があるとされています。

寒霞渓

寒霞渓は、日本の香川県小豆島にある壮大な自然景観を誇る渓谷で、日本三大渓谷美の一つに数えられています。花崗岩が長い歳月をかけて風雨や海の浸食によって形成された奇岩怪石が特徴で、四季折々の表情を見せてくれる絶景スポットです。寒霞渓にある「寒霞渓ロープウェー」では、日本で唯一、空、海、渓谷を一度に眺望することができ、その季節ごとに様々な景色を楽しむことができます。

善通寺(ぜんつうじ)は、日本の香川県善通寺市にある真言宗開祖・弘法大師(空海)ゆかりの重要な寺院です。四国八十八箇所霊場の第75番札所であり、真言密教の発祥地の一つとして知られています。また、空海が幼少期を過ごし、出家した場所としても有名で、多くの参拝者や観光客が訪れる聖地です。善通寺は、空海ゆかりの歴史と文化、そして信仰が息づく特別な場所です。

善通寺

屋島寺

屋島寺は、日本の香川県高松市にある歴史的な寺院で、四国八十八箇所霊場の第84番札所です。このお寺は屋島と呼ばれる台地の上に位置し、古来から信仰を集めてきた場所であり、戦国時代の源平合戦における「屋島の戦い」の舞台としても知られています。屋島寺は、歴史、文化、そして美しい自然景観が融合した魅力あふれる場所です。

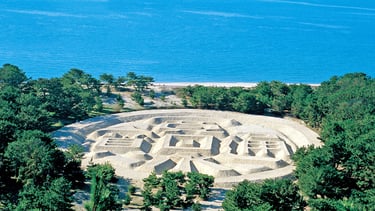

銭形砂絵は、日本の香川県観音寺市にある巨大な砂絵で、国の天然記念物にも指定されています。この砂絵は直径約122メートルの巨大なコイン形状を描いており、古くから地元の人々に親しまれてきたシンボル的存在です。「日本三大奇勝」の一つとしても知られており、そのスケールと歴史的な背景から多くの観光客を魅了しています。

大原美術館

父母ヶ浜

香川で人気急上昇中のスポットといえば約1kmのロングビーチを誇る父母ヶ浜!干潮時には水面が鏡になったように反射した幻想的な写真を撮ることが出来ます。フォトジェニックなその様子はまるでボリビアのウユニ塩湖。夕暮れ時の美しい姿はまさに絶景という言葉に相応しく、「日本の夕陽百選」にも選定されています。

愛媛県

愛媛県は、日本の四国地方の北西部に位置する県です。県庁所在地は松山市で、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた地域です。愛媛県は「みかん」の産地として全国的に知られていますが、それだけでなく、歴史的な観光地や美しい温泉地、そして瀬戸内海の島々など、多彩な魅力を持つ県です。以下では、広島県を訪れる観光客にとって役立つ情報を紹介します。

松山城は、日本の愛媛県松山市にある歴史的な城郭で、日本三大平山城の一つに数えられる名城です。この城は戦国時代から江戸時代にかけて築かれたもので、現在でも天守閣が現存しており、貴重な文化財として多くの観光客を魅了しています。松山城は標高約132メートルの勝山(かつやま)の中腹から頂上にかけて築かれており、「平山城(ひらやまじろ)」と呼ばれるタイプの城です。平地と山を組み合わせた地形を利用して築かれた城郭で、防御力が高い構造が特徴です。

松山城

道後温泉

道後温泉(どうごおんせん)は、日本の愛媛県松山市にある日本最古の温泉地として知られ、国内外から多くの観光客が訪れる人気スポットです。約3,000年の歴史を持つとされ、「日本の温泉文化」を象徴する場所でもあります。また、国の重要文化財に指定されている「道後温泉本館」は、その美しい建築と伝統的な雰囲気が特徴で、温泉好きや歴史ファンにとって必見の場所です。街のシンボルでもある道後温泉本館は、日本の公衆浴場として初めて1994年に国の重要文化財に指定されました。

今治城

今治城(いまばりじょう)は、日本の愛媛県今治市にある歴史的な城郭で、日本三大水城の一つに数えられる名城です。海と運河に囲まれた独特な立地が特徴で、「海城」として知られています。また、築城の名手・藤堂高虎によって設計された城として有名で、その美しい景観と歴史的価値から多くの観光客を魅了しています。今治城は瀬戸内海に面した場所に築かれ、堀や水路が巧みに利用された「水城」として知られています。特に天守閣や櫓(やぐら)が現存しており、貴重な文化財として高く評価されています。

大山祇神社

大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)は、日本の愛媛県今治市大三島にある歴史と格式を誇る神社で、「日本総鎮守」とも称される重要な神社です。この神社は山と島を守護する神様を祀っており、古くから武士や航海者たちの信仰を集めてきました。また、国の重要文化財に指定されている宝物館もあり、多くの歴史的な武具や資料が展示されています。創建は約2,600年前とされ、日本書紀にも記載があるほど古くから存在しています。古くから「武の神様」として知られ、武士たちの篤い信仰を集めました。

しまなみ海道

しまなみ海道は、日本の広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約70kmの道路で、日本初の本格的な「自転車道」が整備された観光ルートです。瀬戸内海に浮かぶ大小さまざまな島々を6つの吊り橋で結んでおり、美しい自然景観や豊かな文化を体験できる絶好のスポットとして国内外から注目されています。1999年に開通したしまなみ海道は、自動車専用道路だけでなく、自転車や歩行者も利用できるように設計されました。瀬戸内海国立公園内の島々を結ぶことで、地域活性化と観光振興を目指しました。

石鎚山は、日本の四国地方に位置する山で、標高1,982メートルの四国最高峰です。日本百名山の一つであり、春の新緑、夏の高山植物、秋の紅葉、冬の雪景色など、四季折々の自然美を楽しむことができます。古くから「山岳信仰」の聖地として崇められ、日本七霊山の一つにも数えられています。また、登山やケーブルカー・リフトを利用した観光も人気があり、四季を通じて多くの人々が訪れる魅力的な場所です。登山ルートは複数あり、初心者向けのコースから鎖場を含む挑戦的なコースまで幅広く整備されています。

石鎚山

内子町

内子町(うちこちょう)は、日本の愛媛県にある歴史と文化が色濃く残る美しい町で、「日本の原風景」とも称される伝統的な町並みが魅力です。江戸時代から明治・大正時代にかけて「木蝋(もくろう)」や「和紙」の生産で栄えた内子町は、現在でもその古い町並みや伝統工芸が大切に守られ、国内外から多くの観光客を惹きつけています。内子町は「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されており、江戸時代後期から明治・大正時代にかけての商家や武家屋敷が立ち並ぶ町並みが特徴的です。

大洲城は、日本の愛媛県大洲市にある歴史的な城郭で、「伊予の小京都」と称される大洲市のシンボル的存在です。この城は美しい肱川(ひじかわ)沿いに位置し、周囲の自然と調和した景観が特徴的です。天守閣は2004年に木造で復元され、その美しさと技術力の高さから注目を集めています。現存する「乾門(いぬいもん)」や「渡櫓(わたりやぐら)」は国の重要文化財に指定されています。また、復元された天守閣や現存する櫓(やぐら)など、貴重な歴史遺産を楽しめる場所としても知られています。

大洲城

宇和島城

宇和島城(うわじまじょう)は、日本の愛媛県宇和島市にある歴史的な城郭で、現存12天守の一つに数えられる貴重な城です。この城は四国最南端に位置し、瀬戸内海に面した丘陵地帯に築かれた「海城」としても知られています。宇和島城は標高約70メートルの小高い丘に築かれており、天守閣からの眺めが美しいことで知られています。現存する天守閣は江戸時代初期に建てられたもので、国の重要文化財に指定されています。